作者:丘成桐,清华大学讲席教授,求真书院院长,北京雁栖湖应用数学研究院院长,美国科学院院士,中国科学院外籍院士;菲尔兹奖、克拉福德奖、沃尔夫奖、马塞尔·格罗斯曼奖得主。

2022 年 9 月 22 日,丘成桐院士受邀参加“人文清华”讲坛,讲述《学“问”》,以下为整理并由丘先生增补后的演讲稿全文,刊登于《数理人文》(订阅号:math_hmat),未经许可,不得转载。

今天,我很高兴能够在这里与大家一起讨论做学问的过程。1979 年,我第一次回国,到今天差不多 40 多年,与很多中国数学家、科学家来往,遇到了很多很好的朋友、学生,同时尽我最大的努力培养华人数学人才。最近十年来,我花了不少功夫在清华大学,聘请了一批世界第一流学者加盟。我很高兴的看到,中国的数学和基础科学蒸蒸日上,这几年有了很大发展。一个很重要的事情我始终希望跟我的同事、学生们分享,那就是,中国数学和基础科学的前途到底该怎么走。

我们要走的是一个很好的方向,是能够带领全世界数学和基础科学走向的方向,才算得上世界第一流。假如我们做学问都是跟着人家后面走,始终不能解决重要的问题。我们遇到的所谓“卡脖子”的问题,正是因为在很多重要问题上,还是跟着别人走。原创者,在自己创作的基础上跳跃前进比较容易;至于非原创者,一般来说,只能够在他人创作的基础上改变一点点,走得不远,结果不得不受制于人。

今天我想花点功夫跟大家讨论,什么是第一流的学问,特别是第一流的学问在数学领域是如何产生的。

什么是学与问?

首先,我们要晓得,学问有两个部分,一个是“学”,一个是“问”。这个问题两千多年前孔子就说:“学而不思则罔,思而不学则殆”。思考其实就是问,思考与问问题差不了太远,要问就必须思考,思考就会提出问题,这是分不开的。我们中国人学习很好,考试考得很好,高考考出很高的分数,甚至奥数也表现得很好。我们学习别人提出来的各种方法和技巧,磨练的很熟,再去回答别人问出来的问题。这很好,表示我们很有能力。但是,仅仅善于答题,对于学问、对于科学、对于数学的发展来说,能产生多大的贡献呢?可惜,贡献并不多。我们跟着人家后面走,解决人家提出的问题,这些问题也不见得是大问题,而是小问题。我们虽然不断地获得奥数金牌,但是还没有能够出现一大批解决真正伟大的数学问题的学者。因此,我们一定要晓得到底如何做学问,如何做一流的学问,这也是我今天要讲的重点。我也会讲几个例子,希望大家能够感受到我的想法。

其次,做学问除了“问”以外,还要勤奋学习。学习是一个很重要的事情,没有基本工具,光靠思考没有用。孔子说“思而不学则殆”,就是说只思考不学习,是远远不够的。从希腊到今天,数学科学的发展已经有 2500 年的历史,在这中间有很多颇具天赋,甚至可以称之为天才的大数学家,他们累积了很多了不起的学问。从当年希腊伟大的数学家欧几里得、毕达哥拉斯、阿基米德,到后来的费马、笛卡尔、牛顿、高斯、欧拉、拉格朗日、黎曼、希尔伯特等,都是天下古今少有的伟大学者。他们为什么能够千古留名呢?因为是他们一层一层地将数学这幢大厦搭建得越来越高。无论我们天分有多好,有多擅长思考,我们的学问、创造力都必须以他们的学问为基础。例如,就算是一个普通的工程学家,也不可能不用微积分。微积分就是从阿基米德那个时候慢慢发展,由牛顿、莱布尼茨最终完成。我们没有办法跳跃,每一步都必须建立在前人学问的基础上。勤奋是必不可少的,我们要学习伟大学者的学问,打好基础,才能继续向前走。牛顿讲道:“如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上”。这绝对不是谦虚而已。牛顿做的很多东西,先前的科学家、数学家也曾考虑过,只是没有他考虑的这么完美,后世就不再提及了。事实上,牛顿的工作都是在前人的基础上做出来的。今天,我们要带领世界学问的潮流,非将前人的学问学好不可,勤奋是绝对重要的。我这几年来一直讲数学史,就是希望大家晓得学问的是如何传承下来的。

为什么要问问题?

“寻天人乐处,拓万古心胸”,这是我父亲写的对联,我做了一点修改。究其根源,我们所做的学问,尤其科学和数学上,都与大自然有很密切的关联,我们要在追寻大自然奥秘的过程中,找到它最有意义、最有乐趣之处,从而对大自然有深入的了解。假如我们不了解、不欣赏大自然的奥秘与乐趣,学问是始终做不好的,这就是“寻天人乐处”。“拓万古心胸”是说,做学问不只是为了高考、为了拿奖、为了做院士、为了拿诺贝尔奖金,而是希望所作的学问能够在科学史上留下重要的轨迹。我们今天读诗经、楚辞以及李白、杜甫的诗词,虽然过了千年,还是觉得很有意义,能够引发我们的共鸣。他们对大自然的美、对人世喜怒哀乐的描述,让人觉得亲切自然,这就是我说的“天人乐处”。我们做的学问也要引起后代的共鸣,让他们晓得我们今天开创的方向、发现的规律是多么有意义。

我们要考虑整个学问向前走的方向到底是什么,应该如何去认识数学的内在结构,这是许多大数学家常常思考的问题。大学问家往往会提出很多问题,这一点很重要。但中国的科学家不大爱问问题,不大问自己原创的问题,更多的是解答别人的问题。虽然解答的不错,但这不见得是数学和科学的真髓,重要的是要找出自己的方向。中国最伟大的一篇讲问问题的文章是屈原的《天问》,里面问了很多问题,文章很浪漫,但欠缺系统的思维和逻辑思考的结构,也没有足够的工具回答这些问题,始终没有完成“问”的主要精神。

《礼记·学记》说:“善待问者如撞钟,叩之以小者则小鸣,叩之以大者则大鸣。”对我们来说,这个钟,就是大自然和万物运行的规律。深入的问题能够指向大自然奥秘的深处,很快引出其它有意义的相关问题。

希尔伯特二十三问

在数学历史上,一个非常重要的问题集,就是希尔伯特 23 问。1900 年 8 月 8 日,这位德国数学家在巴黎国际数学家大会上做题为《数学问题》的演讲。希尔伯特认为,从 19 世纪进入 20 世纪,提出一些重要的问题,对于推动学科进步的作用毋庸置疑。他说,一个学科能够产生大量重要问题,才能保持活力。他是当时最伟大的数学家,吸引了不少人听这个演讲。这 23 问基本上引领了数学界五十年的发展。23 问不是全部由他提出,也有从前大数学家的问题,比如黎曼等。他将重大的问题收集起来,又增加了自己的问题,这是希尔伯特引领一代风骚的重要时刻。这些问题至今并没有全部解决,但其中部分问题的解决,就已经促发了数学学科重要的发展。

丘成桐一百二十问

1978 年,我在普林斯顿高等研究院组织几何年特别会议 —— 微分几何论坛,带领一批数学家、几何学家研究几何方面主要的方向。会议最后几个礼拜,我徇众要求,作为领导的几何学家提出几何方面最重要的问题。我于是提出了 120 个问题,虽然我的问题无法跟希尔伯特 23 问相提并论,但还是很有意义。为什么我要问这些问题?因为 120 问对当时几何学遇到的困难主要在什么地方进行思考,同时指出学科向前走的方向,以及解决后会产生什么重要的结果和影响。这些问题到了今天,大概三分之一被解决,值得高兴的是,大部分都是正面的解决,基本印证了猜想的方向是重要的、是正确的,很多数学家为了解决这些问题也得到了很好的结果。我到现在还是很高兴,自己做到了这个事情。

一些好的问题短期内不见得有很大的影响力,因为需要花时间去消化,去思考。但是,这些问题一经提出,往往会影响到数学中某些学科的方向。这 120 个问题促成了一个重要的学科 “几何分析”的发端。很多好的几何学家对这些问题都有兴趣,推动了这个学科的发展,再次印证了问问题是很重要的事情。

但是,问题有好的,也有不好的。什么叫好的问题?好的问题就是,思考这个问题本身,就发展出一系列的想法、催生出一系列文章。无论最终是否解决,仅仅推敲、研究这个问题的过程都很重要。好的问题一般简洁、很漂亮,可以解决数学上很多疑难。解决了它,所在领域里许多问题都会随之解决。这就好像在长江里面有一块巨石,将巨石挪开,水流就会顿时变得更顺畅,好的问题会让人豁然开朗。

我现在来讲讲当年我提出的 120 个问题中的两个题目,虽然它们到今天还没有全部解决,但是很多学者花了不少功夫,也得到很多重要的发展。

能否听出鼓的面积?

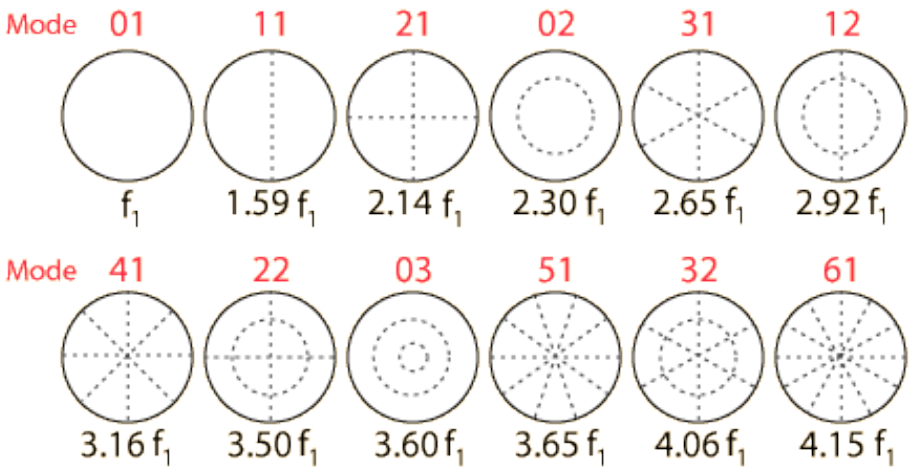

我要举例的第一个问题是关于声音和几何的关系。古希腊时代,人类就认识到声音由一些基本音组合而成。无论弹钢琴或是打鼓,敲击产生不同频率的波动,发出声音。波动由多个基本波组合而来,我们上音乐课时都知道基本音级 Do Re Mi Fa Sol。科学家对基本音级、基本波都很感兴趣。每个基本波有固定的频率,频率则由鼓的谱计算得到。波动产生很漂亮的图形,下面的图片显示了不同的波动,有高、有低,还有不动的地方。对于这样漂亮的几何,几何学家十分重视。

(图片来自网络)

1966 年,杰出概率学大师 马克·卡茨(Mark Kac)指出著名的几何学家博赫纳(Salomon Bochner)提过一个问题:我们可否听出鼓的形状?

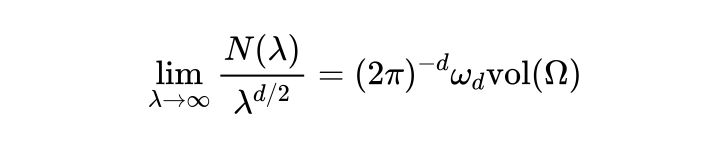

这一问题的思想可以追溯至 1910 年。当时,量子力学刚刚萌芽,物理学家洛伦兹(H. A. Lorentz)在哥廷根大学演讲时,提出了一个有趣的数学问题:是否可以通过鼓声的谱和频率估算鼓的面积?希尔伯特对于这个问题很感兴趣,但他认为这个问题太难,他有生之年,不可能看到这个问题的解决。当年,希尔伯特在德国哥廷根大学培养了一大群优秀的学生,其中不少成为 20 世纪著名数学家。外尔(Hermann Weyl)就是其中之一。外尔是一位非常重要的学者,他开创了今天高能物理中的规范场理论。过了一年,外尔就把这个问题解决了。下面这个公式后来被称作外尔公式, 是 以前所有谱的数目,除以 的幂, 越大时,极限与面积乘以一个常数一样。

外尔解决问题的思路和方法很重要。他认为,谱越来越高,按照量子力学的观念,即谱的观念,可以推测到局部的几何变化,从而推出外尔方程。这是个很重要的方程,对今天的数学仍然有重要的影响,对于数论和几何也十分重要。

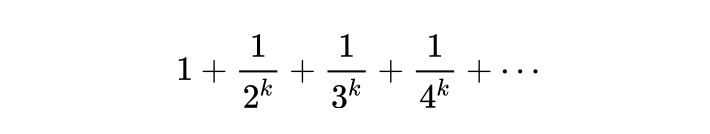

外尔的思路和方法还可以向前追溯。欧拉跟黎曼都是历史上最伟大的数学家,我想很少人能够否认这句话。欧拉研究了一个很简单的问题,当 是正整数时,下列式子的和是多少?

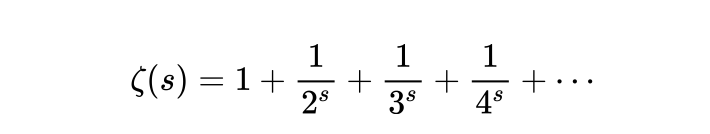

他花了很多功夫研究这个问题,产生了重要的泛函方程。黎曼将其推广,写下了著名的黎曼函数。

他发现这个函数十分漂亮,可以在整个复平面上定义,就是说容许 为复数。黎曼发现这类复函数具有对称性,有较明确的零点和极点,以及不明显的零点,黎曼猜测这些不明显的零点都在一条直线上,同时这些零点的分布和素数的分布,有密切的关系。这是个划时代的工作,这个函数影响了数论的发展,也影响了外尔的工作。

外尔推广了黎曼函数的思想到一般的空间,用以研究“听鼓声估算面积”这一问题,并最终解决。他将黎曼 函数中的整数改为谱,从而将面积与频率联系起来。鼓声的谱越来越高,可以推知局部的几何,得出一个很重要的结论:面积跟频率有很密切的关系。

能否听出鼓的面积 —— 这个问题由洛伦兹从物理现象出发,提出问题,最终由外尔解决。这个问题简洁、自然、有趣,解决的方法引发了几何上不少重要的发展。

谱可以视为几何图形的量子讯息,我们事实上获得了量子讯息和几何的关系。谱向无穷增大时,得到局部的几何讯息,包括曲率、面积元等; 谱小时,得到几何的拓扑或是宏观讯息。因此,几何学家对几何图形最小的谱也有浓厚的兴趣。

要了解卡兹的问题,需要知道所有谱的几何意义,因此解决起来更为复杂,至今没有全部解答。

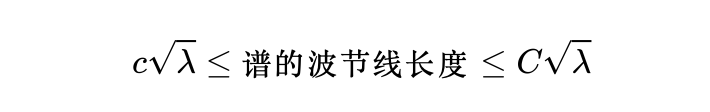

波节线的长度猜想

鼓膜振动时,不动的地方,我们称之为波节线(nodal-line)。克拉尼实验将粉末放在鼓面上,以机器声代替鼓声,粉跳动着,慢慢向鼓面上不动的地方聚集,在震荡过程中形成有几何意义的线和漂亮的图案。

这个实验,让我们看到波节线的几何与谱、频率有密切的关系。频率越低、谱越高,不动的地方越大。波节线在生活中也看得到,其几何形状千变万化,十分有意思。比如,游泳池在太阳光照射下,池底形成不同的光线,就是波节线。波动产生波节线引发了我的另一个思考:高频率下波节线的长度如何变化 —— 这是我 40 多年前考虑的一个问题。

谱函数描述鼓膜震动的形状。每个谱,都有一个谱函数,其零点就是波节线。以下图为例:

图片来源:P. Papiotis and G. Papaioannou, "Kettle: A real-time model for orchestral timpani"

第一个谱(0),变动的地方没有零点,即没有波节线;第二个谱(),波节线将鼓面一分为二; 不停敲打,出现更多波节线,鼓面上不动的地方越来越多。频率越小即谱越大时,我们观察到更多变化。这些变化看起来很有规律,仅仅是直线与圆形。其实,这些波叠加起来之后,波节线的几何形状变化莫测,比直线和圆形要复杂得多。

有趣的是,从克拉尼实验中,我们可以看到,尽管波节线的图案出现很多变化,但波节线的长度似乎不太变动。1978 年,我提出一个问题:谱很大时,波节线的长度如何变化?我发现,打鼓时不变动的线的长度加起来,可以用谱本身的量来估计。基本上,波节线的长度跟谱成正比。我花了很多功夫提出这个猜想。一方面,打鼓时,波节线变化得很厉害,但长度这个基本量却变化不大。其二,我计算了很多例子,发觉其长度是在 附近变动的。于是得到结论:它应该满足下述不等式。

这个不等式到目前为止仍然是关于波节线一个重要猜想,引起了很多数学家、几何学家、物理学家以及数学分析研究人士的关注。这个猜想,到现在差不多 50 年了,其中一部分被证明是对的,但仍然没有全部解决。假如同学们感兴趣,应当试着去解决它。这个问题很有意义,该不等式中有两个常数 C 和 c,它的几何意义十分值得我们去摸索。

作为一个几何学家,我对洛伦兹、外尔的问题很感兴趣。他们通过谱和频率的变化来估算面积,我则注意到了鼓不动的地方有什么变化,这个猜想的思想在很多地方都用得到。外尔的研究基于 大的情况下开展。1974 年,我开始研究当 小的时候,它和几何的关系可否刻画出来,这其实是一个很重要的问题。我在研究的时候看了很多不同的书,发现谱是量子力学中重要的观念,当谱λ很大的时候,它与局部几何有很密切的关系;当谱 小时,它则跟宏观的几何有密切的关系。

关于极小曲面的猜想

我再来讲讲我的另一个至今还没有解决的猜想。很多有名的几何学家都对曲面的几何有很大的兴趣,他们会选择重要的曲面,了解它的几何特性。极小曲面就是一个很重要的曲面。

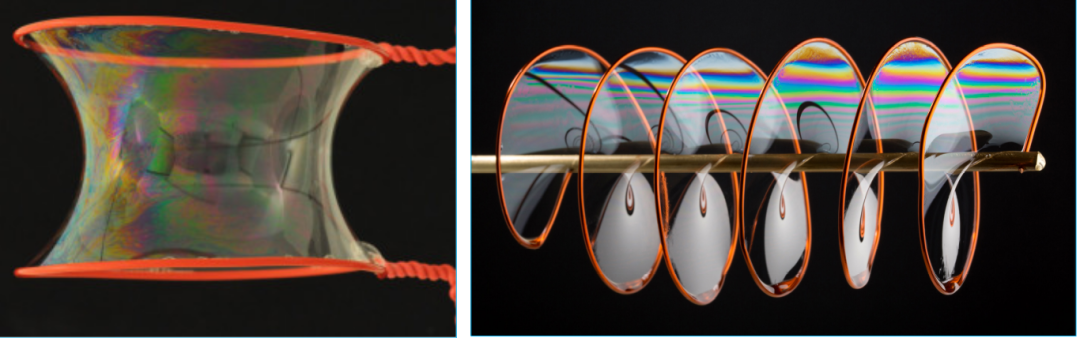

在三维空间或者说我们生活的空间中,可以看到很多极小曲面。比如,在盛有肥皂水的盆里,将铁线放在水中再提拉出来,形成薄薄的肥皂膜,就是极小曲面。

极小曲面(图片来自网络)

在实验中,我们使用复杂的工具,可以构造更多不同形象的极小曲面。我们可以想象不同的肥皂泡,它们具有漂亮的几何形象。这些曲面很有意思,我的第一个问题是:如何能找到所有完备没有边界的极小曲面?我在 1977 年提出这个问题,经过 40 年的努力,我的同学米克斯(William Hamilton Meeks III)已经基本解决了这个问题,解决方法并不简单,这里暂不详谈。

没有边界的极小曲面(图片来自网络)

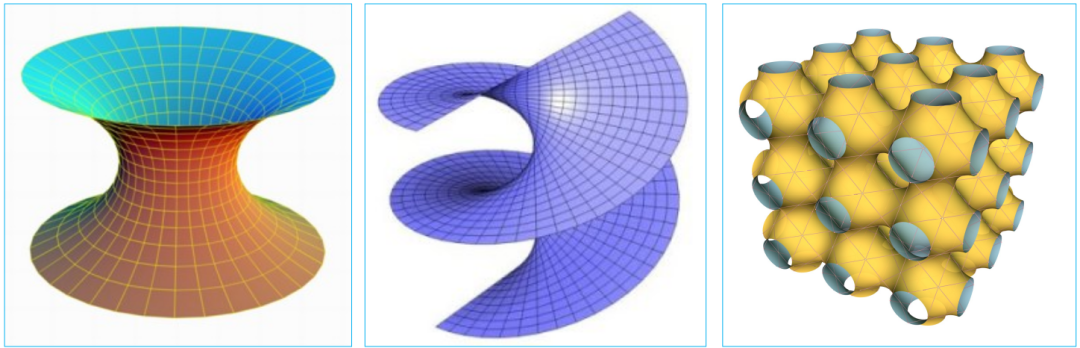

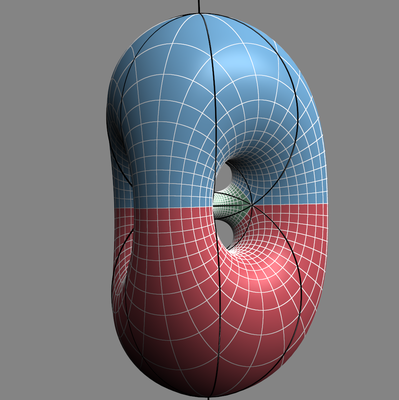

我的第二个猜想比第一个更困难,到现在还没全部解决。我们还是想象肥皂泡,但不在三维空间,而是在三维球中。我的猜想是,可不可以找到三维球中所有紧致极小曲面?我的朋友劳森(Herbert Blaine Lawson,Jr.)构造出一些例子,很有意思,被称做劳森曲面(Lawson Surface)。

(图片来自网络)

它是一个二维曲面在三维球中的一个极小曲面;可以想象成一个肥皂泡,在封闭的三维球里出现。封闭极小曲面是一个很有几何意义的曲面,我们几何学家热衷于了解这类曲面的性质。为什么我们对它感兴趣呢?假如将这个曲面放在四维空间的单位球里,然后从圆心取直线和这个曲面的每一个点联结起来得到一个三维锥,这个三维锥就是一个三维的极小流形。这些极小流形看起来似乎没什么用,但后来成为广义相对论中描述时空的重要工具。我解决的另一个重要问题 —— 广义相对论中的正质量猜想,主要方法就是研究肥皂泡在时空引力下如何变化。

如果把极小流形当作一个鼓面,敲击后得到一个谱,那么最小的谱等于多少?1974 年,我提出一个猜想,三维球中的极小曲面第一个谱 等于 。这听起来很神奇,极小曲面有很多,劳森就构建了无穷多这样的曲面。听到我的猜想,劳森吓了一跳,我跟很多朋友讨论,他们也都吓了一跳,他们问我为什么会有这样奇妙的猜测?

我认为极小曲面的第一个谱 等于 有两个重要的理由,可以从几何的观念以及从谱函数的观念两方面来看。几何的观念可以说是古典力学的观念,谱函数的观念可以说是从量子力学的观念来看,谱跟量子力学有直接的关系。几何观念认为,将极小曲面放在四维空间以后,它的坐标函数定义了一个谱函数,同时得出来的谱刚好等于 ,所以我们得到 是这个极小曲面的一个谱,等于 。唯一的问题是,我们不晓得 是不是第一个谱。从量子力学的观念来讲,我们发觉任何曲面的第一个谱函数都有一个很重要的性质,刚才讲波节线,即鼓不动的地方,它会将这个曲面刚巧分成两部分,上述坐标函数是一个谱函数,它的零点是一个平面,假如四维空间的所有平面将我们的曲面刚好分成两部分,那坐标函数很可能就是第一谱函数,而我的猜想就会成立。劳森构造的曲面看起来都有这种平面将曲面切两部分的性质,所以我决定这些极小曲面的最小谱等于 。

我和卡拉比先生讲了我的猜想,他认为我很有洞察力。这个猜想至今仍未被证明。几年后,有两个数学家证明了三维球中的极小曲面最小的谱在 和 中间,这个答案已经在极小曲面的研究中很有用了。

丘成桐与卡拉比

数学中的赋比兴

完成上述猜想的过程中,我的基本方法是,比较两个完全不同的观念,一个是几何的观念,一个是量子力学的观念,最终得出曲面最小的谱等于 ,当然还有待严格的证明。这种手法其实是数学研究中的惯用手法。数学是很奇妙的学问,它是一个讲究推理、讲规则的学问。我们可以通过它们的规则和思想来做比较,就可以得到有意义的猜想。

诗经里讲“赋比兴”,我认为与我们做数学也有着很密切的关系。所谓 “比”,即用不同的景物类比,比如杨柳代表离别或者美人的腰枝。讲起离别,不免想起《诗经》写道“昔我往矣,杨柳依依。”周邦彦笔下“长条故惹行客。似牵衣待话,别情无极。”以及柳永的名句“杨柳岸,晓风残月。”而说道美人的腰肢,则忆起张先的“细看诸处好。人人道,柳腰身。”这都是缘于柳条细而柔所作的类比。更有温庭筠的“柳丝长,春雨细,花外漏声迢递。”、周邦彦描写“长亭路,年去岁来,应折柔条过千尺。”...

这种种不同的比较,也是数学上常用的手段。数学研究者们应该考虑这个思路,不能只做题目,看到数字就是数字,看到方程就是方程,它们中间有很多可以比较、可以关联之处。

好问题从何而来?

好问题从什么地方来,怎样才能解决它?我们首先要了解不同的观点,就像我提到几何的观点与量子力学的观点。历史上,重要的大学问的完成,往往是不同学问之间碰撞产生火花促成的。外尔是一个伟大的数学家,也是一个伟大的物理学家,他在量子力学和几何学之间搭建了一个桥梁。因这个桥梁,孕育出一批很好的数学家,一个全新的路径。找到自己的方向,对我们来讲是很重要的事情,也是问出好问题的重要途径。

还有一个途径,可以产生好的问题。要解决一个大问题时,往往要有很好的工具。工具的发展是不断精益求精的过程,每个新工具又促进学问继续发展,新工具让我们看到不同现象,提升我们看待问题的深度,又促发我们进一步发展工具。工具越多,越能产生更深刻的、更有效的解决问题的方法。每一次工具的进步,都带动有意义的、重要的、突破性的学问的发展。

在伽利略时代,他看到地球是太阳系里的行星,这引发了牛顿力学的发展。此后,人类看得更远。到了 20 世纪初期,我们了解到太阳系外还有银河系,以及不同的星云。每一次跳跃都是伴随着“望远镜”这个工具不断发展的。数学上也同样如此,我们在解决问题时,最初的工具远远不够,还要不断发展新的工具。

费马猜想的解决也是如此。费马猜想距今已经有 300 多年的历史。直到 30 年前,英国大数学家怀尔斯(Andrew Wiles)才解决了这个问题。在怀尔斯之前,几百年来,大数学家们都有兴趣解决这个问题。费马和欧拉就解决了 时的情形,使用了椭圆曲线的方法,得出很重要的结果,但是仅限于 的情形。19 世纪,德国数学家库默尔(Ernst Kummer),以为自己可以解决费马问题,结果没有成功,但引入了代数中的重要概念,即理想(ideal),带动解决了一大批问题,但还是没有根本解决费马猜想。到了 20 世纪,出现了更多不同的方法,其中一个重要的方法,是由日本数学家谷山丰(Yutaka Taniyama)跟志村五郎(Goro Shimura),以及法国大数学家韦伊(André Weil)提出的谷山-韦伊-志村猜想(Taniyama-Weil-Shimura conjecture),成为解决费马猜想的重要工具,最终由怀尔斯解决了这个 300 余年的题目。

欣赏数学之美的同时,我要欣赏数学美与真背后的规律。了解了它的美和规律,通过不断地比较,提出重要的、具有开创性的问题。而一个学科重要的问题,只有在不断学习中,才能慢慢体会。

何为伟大的工作?

伟大的数学家都有一套自已对学问的看法(Philosophy),这些系统的、深邃的、崭新的观点给古老的数学注入新的活力,因而产生一系列有意义的问题。正如西方歌剧《浮士德》、中国古典《红楼梦》一样,都是由不同部分组成,每个部分又自成一格,有其独特之处,但无论牡丹、绿叶,终须大师写下纲领,方可将零散的部分组合一番,成为一幅瑰丽的图画。

所以,我们要创立一个这样的纲领。在这纲领的指引下,将各个不同的学科分支放在一起,才能构建出一个宏伟的大厦!一般来说,要完成这种宏观的看法,并非一人一时之工,一人一时之问,有时长达一个世纪,才看得出这些纲领的威力。1854 年,黎曼在伟大的就职演讲《论作为几何学基础的假设》中,给出了几何学的一个纲领。他通过物理学中的等价原理建造了新的内蕴几何,完成了广义相对论重要的部分。二十世纪初期,外尔开发李群的表示理论和规范场理论,成为现代理论物理的基础。韦伊则在上世纪定下用代数几何作为工具硏究数学的方向,完成了数学历史上一个伟大猜想 —— Weil 猜想。我的朋友朗兰兹(Robert Langlands)五十多年前提出著名的 Langlands 纲领,用群表示理论硏究数学,产生了一大批重要的方向和问题。这些工作可谓大气磅礴。

凡是伟大的工作,都是饱读文献,“望尽天涯路”得来的结果。我在上世纪七十年代开创现代几何分析时,主要的信念是用函数和定义的微分方程来描述空间,又通过几何来了解函数和微分方程。我提出的 120 个问题就是这样产生的。

何为一流的问题?

好的问题一定要有深度、有趣味、并且简洁。数学与文学有相通的地方。文学上,我们通过简洁的语言描述我们看到的现象。数学也喜欢简洁。一般来讲,假如命题不够简洁,则难以深入,但深入的问题也不一定很简洁。总的来说,一个好的数学问题,要有深度、简洁、漂亮、有趣。

什么叫深度?深度就是解决一个问题后,可以引领新的方向,看到更深远的图景。比如,我们爬到一个高山上,看到更广阔的前景和崭新的疆域。什么是简洁、漂亮?在数学上,大自然的美景可以通过很简单的方程解释清楚。当年牛顿的方程、爱因斯坦方程、狄拉克方程,都是极简洁的,总结了大自然之中很多很漂亮的现象,包含了大自然的奥秘,这当然是很漂亮的事情。文学用很简单的语言描述大自然的景色,与我们产生心理的共鸣。好的数学,也能在我们心里产生共鸣。当年,我听到卡拉比的讲话后,心里产生很大的震撼。我觉得如果能够了解这个猜想,我将解决数学里一大片问题。

有深度的学问不一定简洁,往往还需要改进。第一流的问题一定要有深度,同时本身很漂亮,很有意义,让人很有兴趣。庞加莱猜想、费马问题、卡拉比猜想,都是有深度、有兴趣、很简洁的问题,这是大问题,一流的问题。

有人问我第二流、第三流的问题是什么样,我不好举例。总的来说,研究数学在于研究数学的深度、意义和内容。几十年来,我们看到有些重要的问题被解决了,最出名的是四色问题(Four color problem),即一张地图只需四种颜色标记就足够。这是很出名的大问题,大概 40 年前就被解决了。解决方法的最后几步,是计算机来完成的。当然,其解决方法基本正确,但我们对这个问题本身的意义,其组合意义、几何意义,到现在还没有得到深入的了解。因此,我认为这个问题其实没有全部解决,希望以后能够更深入地了解它,问题才算得到真正的解决。现在很多数学问题,尤其是应用数学的问题,都是通过计算机算出来的,有时候可能是对的,有时候可能是不对的。这其中最大的问题是,我们对问题的结构,对整个学问的结构并不了解,这些不能算是第一流的答案,也不可能在工业界做出引领风骚的一流技术。了解一个数学问题时,我们应该深入、清楚地了解它的结构和前景。

有一些问题,趣味性比深度更大。我也做过类似的问题,比如我 48 年前完成的一篇小文章,当时也有很大的影响。我证明一个空间,曲率是大于 时,只要不是紧致的,其体积无穷大。这是一个很有趣的命题,证明起来也不太难。虽然不算是个很有深度的问题,但是“虽小道,必有可观者焉”,小道往往可以成为大道的起点。我们说问题只要有趣味,都可以算是一个好的问题。

如何培养中国的大师?

最后,我们谈谈如何培养大师。我们希望学生有视野、要用功、要发问,这都是很重要的训练。有视野很重要,跑到高山上以更广阔的视野看世界。但如果没有爬山的工具,就只能远远的望,因此掌握工具也很重要。70 年代,我做了不少问题,为了解决问题,我学了很多数学,工具就是从学习中得到的,并不是随便得出来的。我看了很多量子力学的书、几何的书,从中得出了很多结论。因此,工具必不可少,否则都是空谈。我希望大家做学问的时候,一定要一步一步扎实的走,才能做出重要的问题。但无论如何,问问题是一个最重要的步骤,问问题之后还要能够解决它,就算不能解决,也要探索出新的工具、新的方向。

今天,中国基础科学想要发展,最主要的是问问题。中国的数学家都很不错,但尚且没有出现一批真的有能力问出重要的问题的数学家们。我们要训练现在的年轻人,培养他们找出重要问题的能力。通过问问题能够产生一些重要的工具,利用这些工具将问题解决之后,你的心里会很高兴。问一个有意思的问题,同时解决它,假如解决的方法是前人没有走过的路,这个过程会更令人满足,比成为世界上最富有的人还要高兴。这是我做学问的感想,我觉得从中有很大的收获。

我今年 73 岁了,但是我这一辈子走过的路我觉得很高兴。很多媒体问我,当年完成卡拉比猜想时感受如何?我引用了晏几道的两句词,“落花人独立,微雨燕双飞。”形容我当年的心情。当年我打算解决卡拉比猜想的时候,事实上没有人同意这个猜想是对的。到了落花结果的时候,就是我终于解决它的时候,我自己一个人独立地完成它、欣赏它,觉得很满意。所谓“微雨燕双飞”是说,在微雨之中欣赏我完成工作,觉得自己与大自然融合在一起。我做的图形,我抱有的想法与大自然相融。

我想,做好学问的学者都有这个想法,好的数学完成了以后让人觉得满足。这不是骄傲,就像画家完成一个漂亮的图画之后的心境。我鼓励年轻的学者,好好的想,学好的学问,问好的问题,为了探索大自然的奥秘努力,为了寻找大自然中的规律,探讨学问,很快就会产生一大批第一流的学者。

今天就讲到这里,谢谢!

(牛芸、桂延智、王一婷 整理)